lunes, 8 de octubre de 2007

Muere un niño desnutrido.

Miro la huerta de una anciana y los cereales crecen sin

disputa con las hortalizas. Sus manos, instrumentos de

labranza, labran la fortaleza de un niño. Esta tierra condensa

los olores como una red envuelve el aire que la llena y deja

que suceda todo lo que debe: crecen las fibras y nuevas

semillas se disponen. Hay un hilo de río que entreteje la

totalidad de la trama. Esta tierra es una y su mapa el

engaño concebido hasta la perfección y todos quienes la

habitan la merecen. Ciento ochenta mil niños morirán de

hambre desde hoy al próximo domingo del Señor. El Papa

critica el egoísmo y la indiferencia de los ricos. No entrará

un rico al reino de Dios. En esta tierra hay ochocientos

cincuenta millones de personas hambrientas y desnutridas;

en veinte años serán tres mil millones de personas hambrientas

y desnutridas. Los números matan la poesía pero no muere la

poesía siniestra en la mirada de un niño que muere. El esqueleto

del niño parece un río seco que se ha quebrado y sus ojos fijos

con la exactitud de una brújula señalan hacia donde estamos

yendo. Y la anciana siembra.

El doctor.

Camina desde hace un tiempo con un bastón parecido al de Borges

que sus cinco hijos le compraron en San Telmo. No escribió. Fue

un hombre de acción: no navegó por los diversos mares del mundo

pero supo desde siempre que un muerto no es un muerto: es la

muerte, y contra ella anduvo poniendo las manos en las llagas,

abriendo las gargantas, oliendo los olores de los cuerpos, revisando

de pies a cabeza corazones rotos, gripes, embarazos, infecciones,

visitando cada una de las miles de casas cuando la epidemia de

parálisis infantil, curando. Con seis huevos le pagaban o con una

gallina o con diez pesos, da lo mismo, sanar es lo que importa. Hace

sesenta años no había allí antibióticos ni avenida General Paz ni

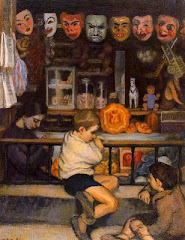

ferrocarril, pero hubo allí su consultorio con la misma vitrina, los

mismos tambores con gasas el mismo estetoscopio, el mismo tacho

de basura y la misma banqueta donde se sienta aún a mirar en los

ojos de un enfermo. El Hospital lo vio cada mañana, el consultorio

cada tarde y ninguna noche entera pasó con su familia. Su único

paraguas lo protegió hasta las casas de chapa cuando llovía y había

que cruzar el lodazal para llegar a cualquier hora. Ahora llega de la

mano de la mujer que ama, casi no habla, mira muy serio el homenaje

que le hacen y oye muy serio las palabras de los funcionarios

mientras piensa en que luego se comerá una naranja y después

caminará. Junto a la placa con su nombre plantan un pino, lo

acaricia, y agradece, y ya quiere llegar lo antes posible a su

plácido jardín.

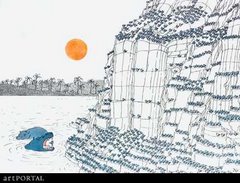

Cayasta, ciudad, ruinas bajo el agua.

Corre, corre el indio de la casa de don Emanuel Montiel

hasta la Iglesia de la Merced llevando los recados y va luego

a la Iglesia principal y de allí al convento donde los Jesuitas

le enseñan las palabras que deberá decir en la más pequeña,

la Iglesia de los indios. Camina y sabe que él no pelea contra

esos hombres que han venido. Su padre no pelea y él tampoco

entonces y juntos atienden también la finca de don Cristobal

Garay. Corre y piensa que no conoció a don Juan, el fundador,

que hace mucho se ha ido a gobernar otros lados pero se complace

en servir a su hija Gerónima y a Hernando Arias de Saavedra.

No entiende a los de su piel que pelean contra esos hombres.

Su padre no pelea y sus hermanos tampoco. Los que pelean

atacan cuando crece el río y aunque la ciudad está alta el agua

daña. Habrá después de ir a la casa de los Garay y allí mirará

todo siempre como espiando. En la Plaza de Armas están

matando a un indio parecido a él. Se detiene pero no quiere

mirar. Mira y al rato sigue caminando. En el Cabildo gritan,

puede oírlos. Esos hombres siempre gritan. El día es claro

como los ojos de una joven blanca cuyo nombre ignora.

No hay viento y las cañas no sacuden ruido y los tigres

hoy no atacan. Las nutrias andan por el río que se quedó

tranquilo y no se mueve.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)