sábado, 2 de junio de 2007

Poema

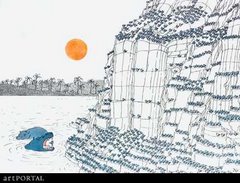

El mar se apresuró la tarde en que te fuiste;

debió esperar prudentemente a que en la orilla

secos nuestros pies hurgaran hasta dónde

habría sido posible esforzar el entierro.

Pero el mar no tuvo piedad ni fue pródigo:

prodigar no es el acto brutal de derramarse

sobre la indefensión de tus temblores y los míos

agobiados por el frío en el alma, y condenados.

¿Nos lamían el aire las gaviotas esa tarde

o es tan sólo mi deseo de testigos mudos:

sombras que cruzaron en silencio

de modo que la inmovilidad fuese aún más quieta?

El instante es la única medida, única prueba

de todas las sospechas, la evidencia fatal

y yo sé ahora que las sombras cruzando por tu cara

fueron la certeza que no tuve antes ni tendré después.

Por eso es imprescindible que hayan estado las gaviotas

o al menos nubes breves o demonios o lunas

cruzando entre el sol y tu cara como una seda leve

porque yo no soy capaz de soportar que no haya sido cierto.

¿A quién le importa la saliva en la boca

el filo de un puñal o la amnesia de un muerto

si no hay cómo limpiar la herida con la lengua

ni cómo suponer un recuerdo o inventarlo?

La noche es la amenaza más perfecta

porque cumple cada día y ennegrece

y donde estabas vos ya no se ve más que la oscura

mancha de nada a donde se ha ido todo.

¡Ay, el instante exacto y el haberlo perdido

ay, el maldito que soy por no haberlo aferrado

ay, de mi amor mezquino, pobre de fe, mendigo

ay, de mí, ay, de mí, por no haberte matado!

El mar, hacha sin pena, ajeno a mi desdicha

mojó tus pies, mojó mis pies, nos regresó a la historia

que olvidábamos el instante en que la sombras te cruzaban

y partiste de mí como se quiebra un tallo.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)