jueves, 9 de agosto de 2007

La captura del instante -XVII-

Hay un hombre que controla su desesperación eficazmente,

suele decirle a todos su sonrisa y cuando cae la gota de rocío

desde la hoja del olivo hasta sus párpados antes se aleja;

siempre llega a tiempo. Suele apoyar su rostro entre los

pechos de una mujer pero nunca le confesará que no es lujuria;

ella no ve el engaño, sólo se siente plena porque es fácil para

ambos la postura. La soledad se ha vuelto inconfesable, un

escarnio o un estigma, síntoma evidente del fracaso. Hoy de

mañana toda evocación fue inútil; sin ligazón con el antes o

el después la presencia del hombre se bastó para condenarlo.

Es que no hay absolución posible cuando nada hay a excepción

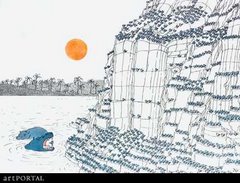

de ese presente de imposibles adjetivos: ni la piedra que brilló

azulada ni el olor de la brisa al distraerse, ni el lunar orgulloso

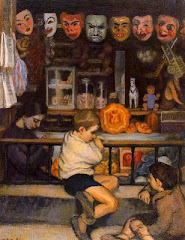

en el rostro olvidado ni la caricia fiel, ni el niño del ayer y

tampoco el olivo que lo untará mañana. Sólo él dentro de él

solo de él en la comprobación más certera del instante. Por fin

le ha llegado la añorada ancianidad. Los tiradores le calzan bien,

su hija menor agota felizmente sus caderas y al fin su mujer

se ha convertido en su única mujer. Habla menos. Y ese

silencio deja espacios que el pensamiento concentra. El orden,

la magnitud y la brevedad, son ahora aspiraciones que ya

puede no aceptar. Su mujer, antigua, le arroja besos como

peldaños tan delicados que la asunción es la forma de la dicha.

Es una felicidad que concierne únicamente a su felicidad y

lo involucra. No importa más que el brillo de los ojos, la

propia vanidad de la alegría, el bienestar del cuerpo. No hay

otra cosa que esto. No hay nada más que esto.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)