martes, 29 de mayo de 2007

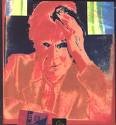

Doña Nilda

Doña Nilda era muy gorda. Debo decir que hace muchos años la gordura no era la de hoy. Era otra cosa. Una persona gorda, de niña era adorable; cuando llegaba a la juventud se convertía en una simpática candidata para un feliz matrimonio, una vez que tenía hijos era una madre ejemplar y, al fin, cuando era abuela y viejita había llegado al grado supremo de cariño y respeto popular: el barrio entero homenajeaba con infinitos gestos tantos años y kilos acumulados. En esta última etapa estaba doña Nilda, por lo tanto, entre otros ritos era obsequiada con las primeras rosas que florecían en los jardines vecinos, recibía el saludo ceremonioso y emotivo de los que tomaban la primera comunión, aprobaba la visita exultante de las quinceañeras con sus vestidos nuevos y ofrecía su gesto impostergable como cábala para la buena fortuna del equipo de fútbol de la cuadra. Personalmente participé de todos estos ritos, aunque no pude presentarle a mi novio ni anunciarle mi compromiso; ella tampoco estuvo en la parroquia la noche de nuestro casamiento, y si bien no era un pariente, de todos modos, yo la extrañé. Mi marido tardó bastante en comprender que yo siempre lamentara su ausencia y mis hijos hoy la recuerdan sin haberla conocido.

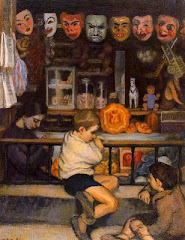

Creo que Doña Nilda me quería. Cuando era chica, desde su balconcito de planta baja me ordenaba que fuera a ponerme un abrigo porque si no me iba a resfriar, y yo obedecía inmediatamente aunque eso significara que perdiera mi próximo turno en el elástico, un juego en el que siempre me destaqué. Aclaro, antes de que se me pueda acusar de dar una imagen equivocada de doña Nilda, que no era la típica anciana gorda que expresaba felicidad a cada instante ofreciendo su risa en cuanta ocasión pudiera. No. Doña Nilda no reía, su carácter era firme, su actitud seria y casi siempre estaba de muy mal humor. No era una mujer que se mostrara dichosa, y si lo era, nosotros nunca tuvimos modo de saberlo. Solamente en pocas oportunidades se la veía de mejor ánimo: cuando aparecía por la calle un perro desconocido y cuando un enfermo comenzaba a recuperarse. Cuando el perro había sido ya más o menos adoptado por el barrio o cuando el enfermo recuperaba su buena salud, el buen ánimo de doña Nilda volvía a desaparecer quedando su semblante adusto a la espera de nuevos acontecimientos.

Solemne, lo observaba todo desde su balcón, que no era más que una pequeña saliente a la calle en la ventana de su habitación, pero que visto desde la vereda de enfrente enmarcaban la enormidad de su figura en una desproporción que le daban todavía mayor magnitud. Al amanecer la ventana se abría y doña Nilda se dejaba sentar para mirarlo todo. No fui la única que dibujó en primero inferior un trono y una reina madre debidos la inspiración que me provocaba. Hiciera buen tiempo o no, fuera invierno o verano, lloviera o cayera granizo, doña Nilda permanecía en su ventana desde que salía hasta las últimas horas de la noche, mucho después de que todos nos habíamos ido a dormir y cuando las calles ya habían quedado absolutamente desiertas. Por eso recuerdo a doña Nilda malhumorada, mandona y siempre: porque estaba siempre allí para corregirnos un peinado, indicarnos un dobladillo irregular, señalarnos un comportamiento vulgar y poco femenino, reprocharle de manera severa a los varones una guarangada, o decididamente para darnos órdenes. Otra vez debo aclarar un punto importante para que la historia de doña Nilda no se preste a confusión: todos le obedecíamos; hijos y padres, grandes y chicos, y hasta los otros ancianos sucumbían inevitablemente a sus órdenes, y jamás con una protesta. No tardé mucho en comprobar que había dos motivos para tanta obediencia sin queja: su permanencia y la inteligente precisión de sus palabras. De este modo doña Nilda era irrebatible: estaba siempre y hablaba poco, pero constantemente tenía razón diciendo nada más que la verdad. Esto explica nuestro comportamiento ante ella, pero no la explica a ella. De ella todo es un misterio. Nunca hablaba de su vida, no mencionaba parientes, y como había sido la primera en hacer una casa en esas cuadras cuando todavía eran puro campo, nadie sabía ningún antecedente a su llegada. Un solo dato nos ofrecía la vida de doña Nilda: un hombre de edad madura cada día pasaba muy temprano de mañana por su balcón y le dejaba un paquete con lo que suponíamos debía ser su comida. Luego, sin otro gesto que esa entrega, volvía a subirse a su automóvil lujoso y partía. Lo imaginábamos el hijo o en todo caso un nieto, o algún sobrino, y a veces, por qué no, un hermano mucho menor. Con el correr del tiempo la sospecha más lógica a la que arribamos fue que era simplemente un empleado, pero, ¿contratado por quién? Doña Nilda no parecía una mujer de recursos excesivos ni dispuesta a dejarse atender, aunque es cierto que su extrema gordura le impedía desplazarse. Todas estas dudas se complicaban aún más cuando nos preguntábamos cómo podría una mujer tan gorda alimentarse con la comida de un paquete tan chico, y se colmaban cuando tratábamos de establecer con qué posibilidades y en qué horario podía doña Nilda dedicarse a lavar y secar su ropa, limpiar su casa y en todo caso prepararse más comida. Se la veía siempre impecable y limpia, y su ropa sin ser diversa estaba permanentemente muy arreglada. Una vez más tengo que disculparme pero es indispensable que aclare, porque si no lo hago se creerá lo contrario, que entre los vecinos jamás hablábamos de doña Nilda. Tal vez, deduzco ahora, treinta años después, además de una obediencia grata, ella obtenía de nosotros el beneficio del recato, y, ya no tal vez, ahora estoy segura, ese recato lo obtuvo porque durante sesenta años nunca habló mal de nadie ni se propuso averiguar lo que no le concernía.

El vestido es muy bonito, pero la niña no será feliz vistiéndolo, me dijo mi mamá que le dijo doña Nilda cuando le llevó los figurines para pedirle su opinión. Mi mamá, con su enorme capacidad para sufrir por anticipado juicios supuestamente inapelables de parte de jueces bondadosos, le preguntó por qué. Doña Nilda le contestó que era un vestido pasado de moda, hecho como le hubiera gustado a ella si hubiese tenido la fiesta de quince que no le hicieron. Y le explicó que eso pertenecía al pasado, cuando mi mamá era pobre, pero que ya no era tan pobre, así que debía dejarse de macaneos y voladitos y hacerme a mí un vestido que me gustara. Los tiempos cambian, nena, y son siempre para bien, afirmó Doña Nilda. Cuando mi mamá, dos semanas antes de mi cumpleaños, me mostró el vestido tipo túnica, a colores desteñidos y en tela rugosa, yo fui la chica más feliz del mundo. Todos mis amigos, con los que nos habíamos juramentado ser hippies apenas termináramos el colegio secundario para vivir juntos y en comunidad en alguna casa vieja con jardín en la que plantaríamos nuestro alimento o en un lejano pueblo del sur, quedaron encantados con la amplitud de criterio de mis padres, que nos miraban bailar y cantar en mi fiesta, sin entender demasiado, pero felices.

Sé que con estos pocos datos no puede deducirse qué tipo de mujer era doña Nilda. Es extraño. Por lo poco que supimos de ella, nada podemos afirmar, y sin embargo intuimos que la conocimos profundamente. Todavía hoy con mi madre hablamos como hablábamos de ella en esa época, casi en secreto, casi con el temor de hacerle daño con la especulación de las palabras, casi como una irreverencia a su sentido de la discreción. Un comentario delicado que fue aceptándose como una verdad no probada decía que de noche, muy tarde, gente extraña se acercaba a la ventana de Doña Nilda antes de que la cerrara hasta el otro día. Las especulaciones solapadas intentaban descifrar este misterio, pero un pudor perdido hacía que a nadie se le hubiera ocurrido espiarla.

Una vez supe que ese rumor sin mala intención no era una leyenda. Una madrugada de invierno yo estaba enamorada y sufría mucho, y como se sabe, no es fácil dormir en esos casos. Mi profesor de geografía era un hombre que se complacía en demostrarse brillante conmigo, cálido y atento a mi sensibilidad, amable a mi mirada, y al mismo tiempo sutil, advirtiéndome, sin decírmelo, que él me sería para siempre inaccesible. Mi dolor en esos días me parecía intolerable. Decidí entonces escaparme de mi casa una madrugada, atravesar como pudiese el barrio y llegar, sorpresivamente, hasta su edificio, y una vez allí intentar ubicar su departamento, anunciarme y decirle que lo amaba. Estaba llena de incertidumbre y miedo; temía por igual al dolor de mis padres si descubrían mi ausencia como al rechazo de mi profesor. ¿Y si estaba en esos momentos con una novia? ¿Y si mi padre sufría un ataque cardiaco al no verme en mi cuarto? De todas maneras me fue inevitable: yo ya estaba en la calle cuando vi a una mujer y tres niños, los cuatro muy pobres, alejándose calle abajo mientras la luz de la habitación de doña Nilda se apagaba. La mujer llevaba entre las manos un paquetito de comida.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)